웅도를 떠 올리면 소달구지가 떠 오른다. 갯길을 따라 소달구지를 타고 바지락을 캐러 가는 모습이다. 비슷한 모습을 경기만 갯벌에서도 보았다. 사진으로 말이다. 지금은 소 대신에 경운기가 오간다. 소는 볼 수 없지만 바지락은 볼 수 있어 다행이다. 어민들이 잘 관리한 탓이다. 아니 바닷물이 잘 들고 난 탓이다. 그 바다를 잘 관리하기 위해 웅도 랜드마크인 잠수교인 유두교를 완전한 다리로 바꾸는 공사가 진행 중이다.

.jpg)

소금을 굽던 섬, 가로림만 웅도

웅도는 섬 모양새가 곰을 닮아 붙여진 이름이다. 「조선지지자료」에 곰섬(熊島里)이라 기록했다. 웅도는 1.58㎢ 면적에 해안선 길이 5㎞이다. 웅도에서 발견된 구석기시대 석기 유적으로 볼 때 선사시대부터 사람이 머물렀던 것 같다. 한때 서산시 지곡면에 속했지만, 지금은 대산읍에 속하는 섬이다. 가로림만에서는 가장 큰 섬이며, 물이 빠지면 섬이 갯벌로 둘러싸인다. 섬 서쪽 갯골은 구도에서 인천으로 이어지는 뱃길이 있었다. 바닷물이 빠지면 걸어서 뭍으로 오갈 수 있었다. 웅도에 본격적으로 사람이 머물기 시작한 것은 조선시대 김자점(1588-1651)이 유배되면서다. 큰말에는 김해김씨 사당이 있다.

조선 후기 한경춘·한여현 부자가 서산 지역 지리, 문화, 민속, 인물 등을 기록한 사찬읍지 ‘호산록(湖山錄)’에 웅도가 소금 생산지로 소개되었다. 가로림만은 수심이 낮고 조차가 크며 주변에 큰 산이 없어 담수유입이 많지 않다. 따라서 갯벌을 막아 일찍부터 염전을 조성했다. 최근까지 가로림만 서산연안에 대호염전, 해서염전, 통포염전, 금고염전, 기호염전 등이 있었다. 지금은 대부분 염전은 태양광이나 새우양식장으로 바뀌었고 해서염전만 소금을 생산하고 있다.

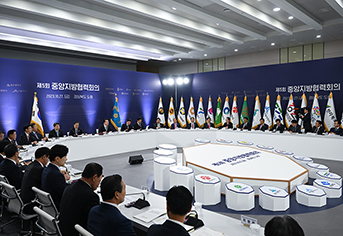

웅도에는 주민들이 거주하는 큰말과 동편말 등이 모두 섬 남사면에 자리를 잡고 있다. 처음 만나는 마을이 동편마을이다. 그리고 폐교된 초등학교를 지나 웅도항에 이는 길에 만나는 마을이 큰말이다. 두 마을에 60여 가구 100여 명이 살고 있다. 최근 잠수교 대신 해수가 밑으로 통과할 수 있도록 공사를 시작하면서 물때와 관계없이 섬을 드나들 수 있다.

2014년 개통한 웅도 랜드마크 ‘유두교’는 폭 3미터에 길이 300미터의 잠수교다. 조수간만의 차이로 다리가 잠기면 차량은 물론 사람도 통행이 제한되었다. 가로림만 해역이 조력발전 후보지에서 해양보호구역으로 지정되면서 갯벌 복원을 위해 잠수교를 바닷물이 잘 통하는 다리로 바꾸는 공사가 진행 중이다. 잠수교 이전에 물이 빠지면 사람이나 차들이 건너다녔다. 하지만 물때를 잘 알지 못하는 외지인들은 간혹 차가 잠기거나 파도에 휩쓸려 인명사고도 발생했다. 공사 중이지만 제방을 높게 쌓아 공사를 하고 있기 때문에 지금도 무시로 섬을 오갈 수 있다.

.jpg)

바지락 캐고, 굴까서 먹고 살았지유

바닷물이 빠지면 섬 주변 연안은 온통 갯벌이다. 웅도 반송을 뒤로하고 둥둥바위를 지나자 갯벌 위로 길이 있다. 멀리 조도까지 이어지는 길이다. 바닷물이 빠질 때만 드러나는 길이다. 그 길이 자그마치 1.4킬로미터에 이른다. 서쪽으로는 우도, 소우도, 분점도가 있고, 동쪽으로는 오지리가 자리해 있다. 그 사이 오롯이 갯벌이다.

갯벌 위에 푸릇푸릇한 감태가 자란다. 가로림만은 감태 주산지로, 우리나라 채취량의 30% 정도에 이른다. 감태는 가시파래를 말한다. 이번 겨울에는 감태 들어오지 않았다. 날씨가 춥지 않고 비가 많이 온 탓이다. 늦겨울 봄을 앞두고 겨우 감태들이 들어오기 시작했다. 서산은 일찍부터 감태김을 만들었다. 완도, 고흥, 무안 등 서남해 지역에서 감태 김치를 즐겨 먹었던 것과 다르다.

.jpg)

지금은 김보다 감태가 몇 곱이 비싸다. 굴까는 일과 함께 감태를 매는 일은 웅도 어민의 겨우살이이다. 마을 길을 걷다 보면 어리굴젓을 판매한다는 표지판을 쉽게 발견할 수 있다. 이곳 굴은 굴 날개가 검은색을 띠는 ‘깜장굴’이란다. 어민들이 붙인 서산과 태안의 굴 이름이다. 굴로 조차가 큰 서산과 태안 갯벌 바위에 붙어 자라는 작고 날개가 까만 굴이다. 향이 좋아 동치미 국물에 물회를 만들어 먹기도 하고, 어리굴젓을 담기도 했다.

늦게라도 감태가 들어와 고맙다며 감태 몇 망을 채취해 나오는 길에 만났다. 또 봄이면 소라 껍데기를 이용해 주꾸미를 잡고, 그물로 간재미를 잡는다. 가을이면 꽃게와 전어가 함께 올라온다. 모두 가로림만이 품고 갯벌이 내준 것들이다.

.jpg)

어리굴젓, 조개젓, 박속낙지, 망둑어찜, 감태김 모두 무엇보다 건강한 갯벌 덕분이다. 해양보호구역으로 지정된 가로림만 갯벌에서 확인된 생물종은 159종이다. 여기에 한 종을 더해야 할 것 같다. 맨손어업을 하는 어민이다. 그래서 가로림만 갯벌에서 160종 생물이 서식한다.

가로림만 지킴이, 점박이물범

가로림만은 항아리형 내만이다. 내만 밖은 섬이 없어 파도와 조류가 거침없이 만으로 들어온다. 하지만 입구는 좁고 만 안쪽은 너른 바다와 갯벌로 이루어져 조류 흐름이 거세다. 이를 이용한 조력발전소가 검토되기도 했다. 이를 백지화한 것은 외양으로는 점박이물범, 붉은발말똥게, 흰발농게 등 해양보호생물의 서식지 보전관리였다. 그 결과 해양생물보호구역으로 지정되었다.

해양생물보호구역은 해양 보호 구역 중 하나로 국가 또는 지자체에서 해양생태계 및 해양경관 등을 특별히 보전해야 할 필요가 있을 경우 지정·관리한다. 가로림만은 흰발농게, 거머리말, 점박이물범 등 해양 생물의 보호를 위하여 필요한 구역으로 판단했다. 여기에 정치·정책적 판단이 더해졌다는 것은 말할 필요도 없다. 개발 대신에 검토하고 있는 것이 국가해양정원이다. 그 중심에 있는 섬이 웅도다.

웅도항이나 마을어장으로 들어가는 입구에는 어김없이 해양생물보호구역을 알리는 표지판이 세워져 있다. 그 표지판에는 ‘가로림만 해역의 점박이물범 등 해양보호생물의 서식지·산란지 보호 및 수산생물·저서생물의 주요 서식지에 대한 체계적인 보전·관리’가 지정 목적이라고 밝혔다. 국가해양정원 청사진에는 웅도에 ‘해양문화예술섬’과 ‘예술창작공간’을 조성하겠다고 밝혔다.

웅도를 걷다

웅도 속살을 보고 싶다면 걸어야 한다. 때로는 갯길을, 때로는 섬길을, 그리고 해안을 따라 만들어진 ‘다 같이 돌자! 웅도 한 바퀴’를 걸어야 한다. 모두 4개 코스로 나누어져 있지만, 모두 합해도 4㎞ 정도에 불과하다. 체험마을 입구가 출발점이다. 그곳에는 웅도 안내판이 있고, 주차장도 갖춰져 있다. 어촌체험을 하고 싶다면 이곳에서 안내받을 수 있다.

2코스는 동편말에서 큰말을 지나 선착장까지 이어지는 1.7㎞에 이르는 해안선을 따라 만들어진 데크길이다. 바닷물이 빠졌을 때는 가로림만 갯벌과 갯골을 볼 수 있는 길이다. 3코스는 선착장에서 웅도반송에 이르는 1.6㎞ 길이다. 이 길은 주민들이 이용했던 생활로로 아름답다. 이 길을 걷다 보면 봄이면 매화꽃은 물론 키 작은 봄까치꽃을 볼 수 있고, 가을이면 누렇게 익은 벼를 비롯해 논과 밭 풍경과 갯벌과 바다가 한눈에 들어온다.

.jpg)

웅도반송은 두 마을 사이에 있는 교회에서 둥둥바위로 가는 길 중간 지점에 있다. 그 길과 만나는 산자락은 개간하고 해안과 만나는 곳은 제방을 쌓아 논과 밭을 일궜다. 웅도에서 가장 너른 논과 밭이 있는 곳이다. 좌우에 산골에서 내려오는 물이 모여 벼농사를 짓고 있다. 웅도반송은 밑에서부터 여러 갈래 가지가 나와 400여년쯤 자란 모습이 쟁반 같아 붙여진 이름이다. 소원을 빌면 들어 준다고 한다.

4코스는 웅도반송에서 둥둥바위에 이르는 600m 정도 짧은 길이다. 둥둥바위는 바닷물이 드는 아침이면 물안개 오르고 구름에 둥둥 떠 있는 것 같다 해서 붙여진 이름이다. 웅도 앞 갯벌에 물이 들면 호수 같은 바다로 바뀐다. 하룻밤 머물며 노을을 감상하며 해안길을 걸어보면 좋을 것 같다.

.jpg)

◆ 김준 섬마실 길라잡이

어촌사회 연구로 학위를 받은 후, 섬이 학교이고 섬사람이 선생님이라는 믿음으로 30여년 동안 섬길을 걷고 있다. 광주전남연구원에서 해양문화 관련 정책연구를 한 후, 지금은 전남대학교에서 학술연구교수로 어촌공동체 연구를 이어가고 있다. 틈틈이 ‘섬살이’를 글과 사진으로 기록하며 ‘섬문화답사기’라는 책을 쓰고 있다. 쓴 책으로는 바다인문학, 바닷마을인문학, 섬문화답사기, 섬살이, 바다맛기행, 물고기가 왜, 김준의 갯벌이야기 등이 있다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

![[윤석열 대통령 뉴스위크 인터뷰] “윤 대통령의 가장 큰 문제는 북한이 아니다”](https://www.korea.kr/newsWeb/resources/attaches/2024.11/12/8984513668bfcb5351ed652346d39d9f.jpg)

![[전문] 윤석열 대통령, 국민께 드리는 말씀](https://www.korea.kr/newsWeb/resources/attaches/2024.11/07/9cb9da1b11f3db7be804c8e18a080b6e.jpg)